| ①乳頭がん |

|

特徴: |

|

・ |

甲状腺がんの大半を占める。発症年齢も一般のがん年齢よりは若く、小児期から散見され、ピークは40歳以降に見られる。 |

|

・ |

良性腫瘍の経過観察中に本症が発生してくることは決して多くなく、一般的には乳頭がんは小さくても初期からがんであると考えてよい。 |

|

・ |

甲状腺腫瘍についても遺伝子変異の関連が知られており、ras、p53がことに注目され、早期にはAPC、チロシンキナーゼなどの関与も示唆されている。最近ではBRAF遺伝子の異常が高率に認められることが示され、注目されている。 |

|

・ |

がんの進展は緩徐であり、生命に関する予後は良好であるが、一方で、早期から頚部リンパ節へ転移しやすく、手術時に2/3の例に転移がみられる。 |

|

・ |

乳頭がんの生命予後を左右する最も重要な因子は、p53遺伝子の変異に基づく未分化がんへの進展である。 |

|

・ |

大細胞性未分化がんの多くは本症をベースに発症すると思われる。 |

|

診断: |

|

・ |

病理組織学的には、上皮細胞の乳頭状増殖が見られ、核の変形や核内封入体など特徴的所見があり、細胞診に好適な病変である。 |

|

・ |

甲状腺は体表に近いことから超音波診断と穿刺吸引法によって診断率が大幅に向上している。 |

|

・ |

甲状腺腫は硬く、可動性の少ない結節として触知され、傍気管部や側頚部にリンパ節腫大を認めれば本症が疑われ、エコーで腫瘤の性状を観察し、さらに、細胞診によって診断が確定する。 |

|

・ |

局所で浸潤性進展を示し、反回神経に浸潤すると麻痺によって嗄声を来す。時には原病変が小さく、頚部リンパ節腫大や転移性骨(肺)腫瘍の原因検索から本症が発見されることもある。 |

|

・ |

サイログロブリン(Tg)は一般に高値を示すが、良性腫瘍や嚢胞性病変でも上昇し、腫瘍マーカーではあり得るががんマーカーとは云えない(バセドウ病や破壊性甲状腺炎でも上昇するが、これらは機能などから十分識別できる)。 |

|

治療: |

|

・ |

手術療法であり、腫瘍の摘出と所属リンパ節の廓清が行われる。 |

|

・ |

本邦の甲状腺専門外科医はかなりの比率で偏葉切除などの部分的摘除に留める傾向があり、術後経過は良好である。勿論、放置されておれば徐々に進展し、局所浸潤や肺、骨などへの転移のため死に至ることも稀にはみられる。 |

|

|

表4-2 悪性甲状腺腫の比率と予後

| 疾患名 |

発生比率 |

生命に関する予後 |

| 乳頭がん |

85〜95% |

>85%/10年 |

| 濾胞がん* |

5〜7% |

65〜80%/10年 |

| 未分化がん |

〜1% |

≒0%/1年 |

| 悪性リンパ腫 |

1〜3% |

60〜80%/5年 |

*従来の報告よりは少ない。またこれ以外は穿刺吸引細胞診で診断がほぼ確定する。

|

|

|

|

| ②濾胞がん |

|

特徴: |

|

・ |

乳頭がんより少し発症年齢が高く(若年例は少ない)、早期から局所転移よりも遠隔転移(肺、骨など)を来たし、生命に関する予後も少し悪い。 |

|

・ |

本症の一番の問題点は、良性腺腫との鑑別が屡々困難で、手術適用の判断に困ることである。 |

|

診断: |

|

・ |

病理組織学的には、正常サイズくらいの濾胞構造を示し、上皮の増殖像が見られるが、細胞核の形態変化や核内封入体などは見られない。最近は、診断率が低下し、甲状腺がんの5〜7%の頻度に留まる。 |

|

・ |

手術時に被膜や周辺への浸潤を認めることによって行われる。(確定診断) |

|

治療: |

|

・ |

分化型甲状腺がん、ことに濾胞がんにおいては転移巣の治療が可能である。即ち、分化機能を有しているのでヨード摂取能を保持しており、これを利用して131Iの大量投与による治療が行われる。 |

|

・ |

浸潤性の分化がん、ことに濾胞がんと診断されれば、正常部を残さず甲状腺を全摘する。 |

|

・ |

全摘後4週ほどで甲状腺機能低下状態(TSH>50mIU/L)を確認して、131Iを投与する。(50〜150mCi) |

|

・ |

1度で完全に良くならないこともあり、131I投与後3〜6カ月は甲状腺ホルモンの補償を行い、これを中止した後改めてスキャン、さらに再治療を行う。 |

|

・ |

有効例では2〜3度の治療で転移巣が消失し、Tgも正常化する。転移巣が完治できる特殊な治療法であり、他の臓器がんでは考えられないもので、ことに肺や軟部組織に対して有効である(骨に対しては有効性がやや乏しく、繰り返して治療を要することや時には治療に抗して進展することもある)。 |

|

・ |

化学療法は有用性よりも副作用の方が問題であり、一般には行わない。 |

|

|

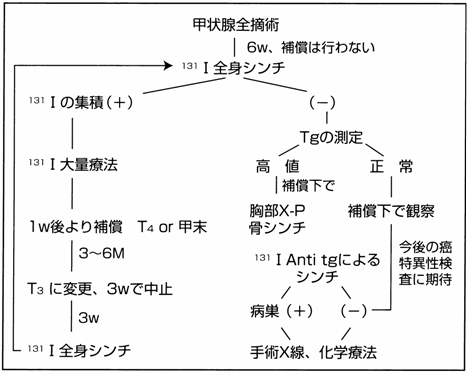

| 図4-3分化型甲状腺がんにおける全摘および131I療法 |

|

術後4〜6週無治療で放置し、TSHが十分に上昇した状態でトレーサー量の131I(または123I)を投与し、全身をスキャンする。どこかに異常集積が見られた場合には、131Iの大量(50〜150mCi)を投与し、集積したヨードからのβ線による選択的照射を行う。

最近、リコンビナントTSH製剤(Thyrogen)が開発され、機能低下を待たないで数日間の注射によって治療が可能となっている。患者にとって大幅な負担の軽減になるが、本邦ではまだ保険適用が認められていない。 |

|

|

|

|

| ③未分化がん: |

|

特徴: |

|

・ |

甲状腺がんの予後は一般に良好であるが、本症のみは極めて予後不良であり、発症から1年以内にほとんどが死の転帰をとる。 |

|

・ |

病理学的に、従来は巨細胞(大細胞)型と小細胞型があるとされたが、最近では小細胞型未分化がんは悪性リンパ腫の一型と考えられている。 |

|

・ |

甲状腺部の腫瘍の急速な増大(2週間で明らかに増大する。この様な急速な増大は、本症と悪性リンパ腫以外には見られない。)と周辺への高度の浸潤を示し、末期には全身的な転移を来す。 |

|

・ |

多くのものは、先在する分化がん(乳頭がんが主)に変異が加わり、一部が急速に腫大するもので、変異する遺伝子としてはp53が注目されている。 |

|

・ |

主病変は摘除されていても、転移巣に未分化性変化が起こることもある。先行する分化がんが見られずに、当初から本症として発症したと思われるものもある。 |

|

診断: |

|

・ |

分化度が乏しいために腫瘍のわりには血中Tg濃度は高くない。 |

|

・ |

時に、腫瘍細胞が扁平上皮化生を来たし、IL-6、TGF-βやGM-CSF等を産生し、高カルシウム血症や白血球増多を来すことがある。 |

|

治療: |

|

・ |

早期のもの以外は手術摘除が困難であり、局所浸潤から全身転移を来し死亡する。 |

|

・ |

化学療法としては、シスプラチンとアドリアマイシンを主とする治療が有効である。しかし、白血球減少などの副作用のため十分量を短期間に投与することができず、全身状態の改善を待つ間に進展する場合が多い。 |

|

・ |

最近では、G-CSFの投与、さらに発病初期に採取した自己骨髄移植のもとに大量療法を行い、治癒に導きうることが示唆されている。 |

|

|

|

| ④悪性リンパ腫 |

|

特徴: |

|

・ |

甲状腺にnon-Hodgikinタイプの悪性リンパ腫が初発することが稀ではない。この原因として、慢性甲状腺炎(橋本病)を母体として、その浸潤リンパ球の一部がモノクローナルな増殖を起こすことが考えられる。 |

|

・ |

ほぼ正常と思われる甲状腺の1葉に本症が発症してくることもあり、この様な場合は腫瘍の増大速度も速い。 |

|

診断: |

|

・ |

高率かつ高抗体価を示す抗甲状腺抗体が検出される |

|

・ |

びまん性腫大を起こしている甲状腺腫の一部が急に増大してくることもある。この様な場合は前景に橋本病があるため診断の確定が困難なことも多く、穿刺や生検標本の病理細胞診断のみでなく、疑わしいときにはモノクロナリティーやリンパ球の表面抗原の検索を行う必要がある。 |

|

治療: |

|

・ |

甲状腺原発性リンパ腫は一般に予後は良好で、手術、X線照射、化学療法(VEMPなどが有効)によって完治するものが多い。 |

|

・ |

いずれの治療法も、単独で十分とは断定しがたく、手術+化学療法、X線+化学療法の併用が好まれる。腫瘍がかなり大きく周辺リンパ節腫大を認める場合でも治療に良く反応する。 |

|

|

|

| ⑤甲状腺髄様がん |

|

特徴: |

|

・ |

甲状腺の傍濾胞細胞はカルシトニンを分泌することからC細胞とも呼ばれ、時に異常増殖しがん化する。小細胞の集積によるsolidな腫瘍を形成し、その形態から髄様がんと呼ばれる。 |

|

・ |

間質部にはアミロイドの沈着が見られ、形態学的にも特徴があるが、それ以上にカルシトニンの過剰分泌が見られることと、がん化の機序が特徴的である。 |

|

・ |

本症の多くは散発性に見られるが、一部に家族性発症が見られる。本症は予防的、または早期治療によって治癒に導きうる疾患であり、未発症家族の検索には大きな意義がある。 |

|

・ |

最近これらの原因遺伝子が確定し、レセプター型のチロシンキナーゼをコードする前癌遺伝子であるRET遺伝子の変異が明らかになった。 |

|

診断: |

|

・ |

本症ではカルシトニンの過剰分泌が見られ、これが腫瘍マーカーとして有効である。 |

|

・ |

従来、家系例においては、未発症時にペンタガストリンやカルシウム負荷後のカルシトニンの上昇を発症前診断に用いていたが、初発例でRETの変異部位が確定すれば、発症前診断が有効に行える。 |

|

・ |

本症の臨床的特徴としては、結節性甲状腺腫で頚部リンパ節が腫大するという分化がんと余り変わらない所見を示すが、穿刺吸引細胞診で診断が可能である。 |

|

・ |

本症の約80%ではCEAの産生が見られ、CEA高値から本症を疑われることもある。 |

|

治療: |

|

・ |

本症は予防的、または早期治療によって治癒に導きうる疾患 |

|

・ |

予後は、分化がんほどではないが腫瘍の増殖速度はゆっくりしており、それほど悪くはない。 |

|

・ |

治療は当然摘出術であり、化学療法には期待できない。 |

|

|

|

|

|

〔家族性甲状腺髄様がん(FMTC)〕髄様がんのみのもの

〔Sipple症候群〕副腎褐色細胞腫を併発するもの。いわゆる多発性内分泌腫瘍症(MEN)2型として位置付けされている。これにはMEN2A(髄様がん、褐色細胞腫、副甲状腺腺腫)とMEN2B(髄様がん、褐色細胞腫、粘膜神経腫、Marfan様体型)がある。家族性のものでは全身細胞にRETの変異が確認されており、MEN2Aでは主としてエクソン10、11、FMTCではエクソン10、11、13、14、MEN2Bではエクソン16に変異が集中している。散発性のものでは当然腫瘍細胞のみであるが、高率にRETのエクソン10、11に変異が認められる。 |